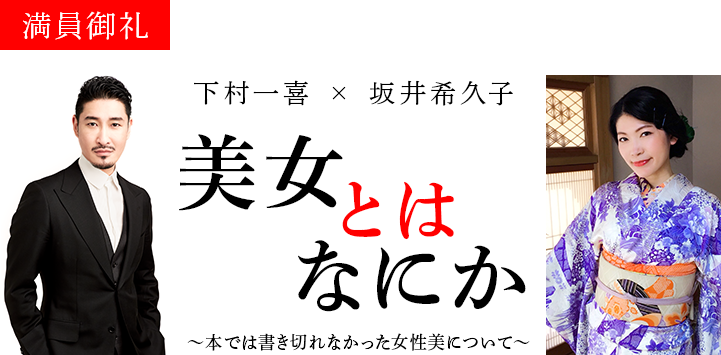

20年以上、国内外の美女を撮り続ける天才写真家として、各界のセレブリティが絶大な信頼を寄せる巨匠・下村一喜。処女作にして大ベストセラー『美女の正体』の文庫化と発売直後から物議を醸した衝撃の女性論『ウーマン』の刊行を記念して、神保町にてトークイベントを開催いたしました。対談のお相手は官能小説家・坂井希久子さん。

女性美への執念を芸術に昇華させる映像と筆の天才が“美”について徹底的に語った一夜。

お二人の熱いトークの一部をご紹介いたします。

〜ファム・ファタール:運命の女、悪女〜

- 下村

- 今日はよろしくお願いいたします。

- 坂井

- よろしくお願いします。

- 下村

- 希久子先生。『リリスの娘』(2017年 光文社文庫刊)読みました。すごくおもしろくて、感動いたしました。

- 坂井

- ありがとうございます。

- 下村

- もしよろしければ、読んでない方のためにあらすじを。

- 坂井

- はい。官能小説なので色っぽいシーンが多いんですが、基本的には女性の一生というのを題材にしています。主人公の凛子(りんこ)さんという女性が、もともと天涯孤独の身で男性を手玉に取ってどうにかこうにか生きてきた人なんですね。(笑)

- 下村

- さらっと言いますけど、内容は結構エグかったですよ。(笑)

- 坂井

- それは嬉(うれ)しいお言葉です。(笑)凛子さんには、男の求めている女になる才能、ファム・ファタールの才能があるんです。というか、その才能を使わないと生きていけなかった人でいろいろな男性遍歴を経て、最終的には他人の会社を乗っ取ったりする女傑みたいになるんですけど……。

- 下村

- おもしろかったです。

- 坂井

- 十九歳から六十代ぐらいまでの人生を追うんですが、官能小説では女性が年を取るのは厳禁らしいんです。でも「そんなのはしょうがないじゃん。年は取るものだし。書かせてよ」と言って書かせてもらいました。そうやって男性を手玉にとって、いろいろな男性のファム・ファタールになってきた女性が最終的に幸せだったのかどうか……というラストに持っていけたらなと思って。

- 下村

- 感動いたしました。僕ね、この本の中で、主人公の凛子さんが話す言葉の中で、印象的な台詞(セリフ)があるんです。「だってしようがないでしょう。どう振る舞えば男の人が私を気に入るかわかっちゃうんだもん」って。男性がどう思っているかというのを普通は知りたいと思うんだけれども、わかり過ぎちゃう悲しさというのもあるんですね。

- 坂井

- きっとね、あると思うんです。求められている通りにやってしまう。演じてしまう。本当はそういう人間じゃないことは自分ではわかってはいるけれど、求められた女になってしまう。そういう悲しさを本の中で書いているつもりです。

- 下村

- ミューズと言われる人たちも、その人が芸術家をコントロールしているようでいて、実は芸術の源泉というか、エネルギーみたいなものを芸術家から搾り取られているってことはある気がします。彼女の場合だとセクシャルな部分で、ファム・ファタールなんですね。例えば、僕は谷崎潤一郎が好きなんですけれども、最後の奥さんの松子さんがね、御寮さんって言われて崇(あが)め奉られているんだけれども、妊娠したら、「そういうのは理想じゃないからやめてくれ」って言われて堕ろさせられたりしたんですね。だから、結局そうやってファム・ファタールになるつらさというか、女として普通の幸せを追えないっていうか。他者の理想に生きなければいけないという、真の意味でのファム・ファタールは自分を翻弄しなければ、他者を翻弄できないと思うんですね。

- 坂井

- ああ、なるほど。それは、そうかも。――――――――――

“自分を翻弄しなければ、他者を翻弄できない”

下村一喜

〜女の業〜

- 下村

- 二冊目の本(『ウーマン』)で、「女の業」みたいなことを書いたんですけれども、先生も小説の中で女性の業のようなものを書くことはありますか?

- 坂井

- 女性の業というか、女性の生きづらさ、女性には役割をたくさん求められるということはずっと書いてきました。女に生まれたというだけで、こうしなければいけない、ああしなければいけない。ずっとニコニコしていなければいけないとか、そういう押しつけとか生きづらさがある。母になったら母になったで、母親はこういうものだろうとかね。妻はこういうもの、娘はこう生きろとか、そういうのを押しつけられるつらさは書いてきたつもりです。なので下村さんの本は美女論でありながら、“美女とはこうである”という押しつけがないことにとても感動しました。“ちょっと腰を入れるといい”とか“手のしぐさで美女っぽくなる”とかすぐにできるテクニックは紹介されているんですけど、「こうでなければ美女ではない」というものが全くない。そこにとても優しさを感じました。女性はグラデーション、その人それぞれの美を追求していけばいい。そういうメッセージをすごく感じてね。『ウーマン』の中で、ボーヴォワールの、「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」という格言を引きながら、下村さんは「せっかく女性に生まれたのだから、好きなだけ女性になればいい。自分で決めていいのです」と書いていらっしゃるところが、本当に好きなんです。

- 下村

- ありがとうございます。本当にその通りだと思っています。性別自体は男女とか、性的嗜好(しこう)などいろいろありますけれども、性別そのものもグラデーションですよね。LGBTもあるかもしれないですけど、そこは別に区切れるものではないですからね。

- 坂井

- そうですよね。性的嗜好といえば、私かつてSMクラブで女王様として勤務していたことがあるんですけれども……。

- 下村

- 先生、人気者でいらしたんじゃないですか。

- 坂井

- そう。私、結構人気だったのよ。

- 下村

- だと思いますよ。カトリーヌ・ドヌーブの『昼顔』のような。(笑)

- 坂井

- そうよ。ドヌーブなのよ。(笑)

- 下村

- 先生とこの対談をさせていただくに当たり、何度か打ち合わせをしたときに、結局人は何かの役割を演じて生きているという話になりましたね。こうしなさい、ああしなさい。こうじゃない方向に行こう、というのも一つの役割だし、そのまま親に言われたままになってしまう時期があるということも、何かの役割を演じていますよね。

- 坂井

- そうですね。SMの世界というのはお互いの関係性というものを瞬時に汲(く)み取って的確な役割を演じなければいけない世界なんです。しかもいろいろな女にならされるんですよ。

- 下村

- 聞きたい。(笑)モザイクがかかるぎりぎりのところで何か。

- 坂井

- 密室に二人きりですから何やってもいいわけですよ。法に触れることでなければ何をやったって。当時、私は三十前でしたけども、女子校の制服持ってきてくださる方とか、それで生徒と教師でやってほしいとか、あとは白いワンピースと麦わら帽子を持ってきて、浜辺で「あははは、うふふふ」ってやっているお嬢さんになってほしいとか。すごく変わり種では、モモレンジャーの格好をさせられたことも。(笑)

- 下村

- 戦隊フェチっていうものですね。

- 坂井

- そうです。そういう求められたものを、瞬時に相手のイメージを酌み取って演じなければ女王様は務まらないんです。

- 下村

- じゃあ、先生も想像力が必要ですね。大変だったんじゃないですか?

- 坂井

- いえ、私はおもしろくて八年もやってしまいました。

- 下村

- 八年も?

- 坂井

- ええ。(笑)新人賞を受賞してからも、しばらくやっていましたね。人に見せないもの、本来だったら見せずに隠しておくものを、会って五分で見せてくれるのがよくてね。普通だったらもっと関係性を深めてすごく仲が良くなっても見せてくれないところなのに、会ってすぐの私に見せてくれる。私も相手の裏側を想像しながら求めているものを演じるのがたのしかったんです。

- 下村

- 相手の裏側とは?

- 坂井

- 「僕がこうやって手を出すので、定規で叩(たた)いてください」と言う人がいらっしゃいました。これは多分、母親の影響だな。この人の母親は教育ママだったんだな。というふうに想像して、教育ママを演じるんです。この人は何からこれを持ってきているのだろうとか、どういうイメージをしているんだろうとか。

- 下村

- ただ、言われた通りにやればいいっていうわけではないんですね。ちなみにお客さんってどういう職業の方が多くいらっしゃいましたか?

- 坂井

- 一番多かったのはお医者さんですね。というか、職業は言わない人のほうが圧倒的に多いんですが、お医者さんって自分から言っちゃうんですよ。

- 下村

- あー。それはわかるかも。

- 坂井

- 公務員の人なんかは自分からは言わないけど、何となくにおわせる感じ。警官の方かな、と思ったりしてもこちらからは聞かないので、本当のところはわからないですが……。一般の会社員の方も「僕、こういう仕事しているんです」とかはわざわざ言わないですね。こっちも聞かないので、向こうから言ってくるのは、お医者さんばっかり。だからどうしてもお医者さんが一番多いっていう印象になっちゃうんですよね。

- 下村

- なるほど。お医者さんっていつも求められる姿でいて、患者さんの情にほだされることもない。そうやって自分を構築しているけれども、どこか自分の中にある、自分が敷いたレールじゃない部分を見せたくなっちゃうんでしょうね。

- 坂井

- きっとそうだと思います。ところで下村さんはどうして男性ではなく、女性の業に惹(ひ)かれるのでしょう?

- 下村

- 男性は意外とシンプルなんですよね。詰まるところ、男性の一番大切にしている部分は、全員じゃないですけれども、プライドなんですね。でも女性は体裁や、体面があったとしても、ジュルッと漏れてくる、何でしょう、業というか、何かこう理屈じゃないようなものを出してしまうんですよね。男性は社会的なので、秩序の中で解決できちゃう。でも女の人って、法を破ってでも自分の業の従うままに罪を犯してでも生きなければいけないような場面を持っているような気がするんです。そこがすごくおもしろい。うまく言えないんですけど。――――――――――

“せっかく女性に生まれたのだから、好きなだけ女性になればいい。自分で決めていい”

下村一喜

“女性はグラデーション、その人それぞれの美を追求していけばいい”

坂井希久子

〜「間」の重要性〜

- 下村

- 先生はSM嬢だったときに相手に合わせていって、先生が冷めない、相手も冷めない間(ま)ってありませんでしたか?

- 坂井

- 確かに、間は大事です。SMプレイをしているとき、道具をでっかいキャリーバッグに入れているんですね。それでプレイ中に、「そうだ、あの道具を取りたい」ってときに、ガシャガシャやっていると、普通は冷めるじゃないですか。だから、どうしようかなって思ったときに、思わせぶりな仕草で探そうとしましたね。

- 下村

- 背中を向けて、ガサゴソガサゴソやって「はい、次はこれ!」と言われても雰囲気が壊れますものね。

- 坂井

- だから思わせぶりに、「さあ、次は何をやってあげようかしら」みたいな感じで、仕草を気をつけるようにしたんですね。そうしたら、その間も緊張が途切れることがなく、相手も「次は、僕は何をされてしまうんだろう」っていうドキドキした顔を見せてくれるようになってね。間を意識することは相手を意識することなんですね。

- 下村

- 女優業ですね。

- 坂井

- 実際に女優に近いものはあるんですよね。写真の場合はどうですか?

- 下村

- 写真も大切なことは一つ、「間」です。その間を逃すと、相手からいい表情だったり心を開いた瞬間というのがもらえないんです。僕たちはムチを振るうとかはないんですけれども、撮影時間ってすごく短いんですね。10分あるかどうかというようなことが多いんです。その間に相手の目とピントを合わせて「取引」をしていくんです。一瞬、一瞬をスピードを持って切り取る中で相手の精神を読み、相手の間を読む。でもたまに、あまのじゃくな人がいるんです。いつまで経っても閉ざしたままで、いつもその人がやっている顔だけしかしてくれない。そうなったら、やっぱり撮るほうとしてはおもしろくないので、暴いていこう! としていくんですけれども、どういうふうにノックしたら、どういうふうに応えてくるかっていう短いドラマがあるんです。

- 坂井

- 10分しかない中で、あの「いいよ、いいよ。そうだよ、いいよ」ってやってらっしゃるんですか。

- 下村

- ええ。

- 坂井

- 撮影風景の動画を見ましたが、テンションの切りかえがすごいですよね。

- 下村

- あれは、ノックしている。

- 坂井

- コンコン、あなたのきれいなところ撮らせてくださいよって感じですね。

- 下村

- そうですね。僕も文章を書かせていただきまして、文章も間ですね。呼吸というか、句読点も含めて。

- 坂井

- 文章のリズムもそうですし、何を書いて、何を書かないかとか、それも間です。『美女の正体』と『ウーマン』が表裏一体と書いておられたじゃないですか。『美女の正体』の行間を全て『ウーマン』で書いたって。あれ、もう本当にそのままだなと思って。

- 下村

- ありがとうございます。

- 坂井

- 例えば、担々麺を食べると、そぼろ肉が箸(はし)では取れなくて、底に沈むじゃないですか。で、穴あきスプーンですくって食べるでしょう? あの、でっかい穴あきスプーンを通しましたみたいな感じの……。

- 下村

- ごめんなさい。ちょっとわかんない。(笑)え? もう一回だけ説明して。(笑)

- 坂井

- あ、もういいです。(笑)自分でも、今言いながら何を言っているんだろうって。私、神保町でわざわざ何言っているんだろうって。でも、ほんと、そのぐらいスッて濾(こ)してきたものも『ウーマン』で書かれているなって思いましたね。その呼吸のうまさ、何を書いて何を書かないかのうまさというのも、やっぱり写真で培ってこられた間なのかなと思いました。それに下村さんの本を読んでいると話題の転換がとてもうまくて、気づいたらぱっとされているんですよ。難しいんです。ぱって変えるの。あれも写真で培ってこられたものなんですか?

- 下村

- 僕、音楽で例えると「転調」をずっとしている感じなんですね。だから周りの方の知識に助けられているんです。僕は発想と感覚の人間なんです。いつも発想と発想をジャンプして、日常会話も断片的に喋るので、何を言っているのかわからないと、よく言われるんですが。(笑)だけど、本って熟成していくものじゃないですか。リアクションの部分もあるけれども。写真は成熟させると逃げてしまうので。

- 坂井

- ああ、なるほど。

- 下村

- プリントとかは成熟させて、色を乗せていったりはするんですけれども。

- 坂井

- 瞬間瞬間をつかまえなきゃいけない。

- 下村

- ええ。ある程度つくっていくんですけれども、ヘアメイクの方だったり、スタイリストの方たちと。ただ、掴み取っていく作業というのは、熟成していくわけじゃなくて「瞬間」なので、文章とまたちょっと違う感じです。ただ、先生がそういうふうにおっしゃってくださったのであれば、もしかしたら自分の「転調」していく感じが本に出たのかもしれません。でも先生、転換がなぜ難しいんですか?

- 坂井

- 私、しぶとくその場面に居座っちゃうタイプなんです。そこでいろいろと書きたい欲求が出てきちゃって、いっぱい書いちゃうんです。ちょっとは「転調」したほうが読者も読みやすく読者も読みやすくなるし、パンパンパンってリズミカルに読めるんでしょうけど。――――――――――

“間を逃すと、相手からいい表情だったり心を開いた瞬間というのがもらえない”

下村一喜

“間を意識することは相手を意識すること”

坂井希久子

〜女性と知性〜

- 坂井

- お互い関西出身なんですよね。

- 下村

- はい。僕は兵庫県です。

- 坂井

- 私は和歌山出身なんですけれども、和歌山と言っても、和歌山市なので結構大阪文化圏なんですね。だから、女性でも、ただかわいい・綺麗(きれい)というだけでは評価されないんですよ。おもしろくなければだめなんですよ。

- 下村

- 関西ってそうですよね。男性も格好いい人やスポーツができる人じゃなくて、おもしろい人というのが、まずナンバーワン。結局、一緒にいて楽しいとか、居心地がいいことが大事なんですよね。コミュニケーションの根本はやっぱり会話なので、その会話でいかに人を楽しませられるかというスキルがすごく求められる。

- 坂井

- そう。おもしろいと同性からも異性からもすごくモテる。高校生のときとか、周りを見回すと、彼氏がいるのはかわいい子よりもおもしろい子でした。だから、私が関東に来たのが、たしか二十四歳だったと思うんですけれども、いるだけでチヤホヤされて、「えっ、ちょろい!」と思って。(笑)

- 下村

- びっくりしたんですね?

- 坂井

- びっくりした! 別におもしろいことも何も言ってないのにただいるだけで、「関西弁、かわいいね」とか、「すごい癒されるー」とかとてもチヤホヤされて、「えええええ、こんなんでいいの?」って。

- 下村

- 私のしてきた努力はなんだったんだ! って感じですね。

- 坂井

- そうそう。なんだったら私、捨て身で壁ぶつかってこようか? って。(笑)でも関東だと体張るとかしなくても、すっごくチヤホヤしてくれる。

- 下村

- 関西では、会話が磨かれるシチュエーションが多かったわけですね。

- 坂井

- だって合コンとか行っても、結局、受け答えがおもしろいかどうかで、モテ度も決まっていたので。「もう、やっだー」とか言っているだけではモテないんです。いかに楽しい人であるか、私といたらこんなに楽しいんですよ、絶対に損させませんよ、というのをアピールしなきゃいけない。それを「しなくていいんだ、こっちでは」って思いましたね。

- 下村

- 関西は言葉の文化ですからね。知り合いの関西出身のモデルさんが、東京で「今日私ね、朝、パンを食べようと思ったけど、ご飯にしたんよね」っていう話を聞かされたらしいんですね。それまで会話の中に「そうなんだー」っていう言葉をどこで差し挟めばいいかわからなかった。だけど、そのとき心の底から「そうなんだー」って思ったって。(笑)これはいい悪いじゃなくて、関西ではダメですよね。

- 坂井

- 許されないです。(笑)関西の受け答えに、「そうなんだー」はないんですよ。だから「なんでやねん?」とか「……で?」とか「オチは?」って言うんです。「そうなんだー」で終わる会話はないんですよ。でも東京だと、そういう何を主張したいのかわからないような会話が聞こえてきません?(笑)

- 下村

- わー! 言っちゃった。(笑)

- 坂井

- ディスっているわけじゃないけど、何が言いたいんだろう? って思ってしまって。でも聞き手の人は「あ、そうなんだー。そういえば〜」って会話を続けているから、私は「えぇっ? 嘘でしょ? 掘り下げないの?」と思ってしまうんです。関西人の性(さが)とでも言いましょうか……。でも関東では、そこは別に掘らなくていいんですね。相手も掘られることを望んでいない。そういう会話で盛り上がって、最後は“一緒にいて楽しかったね”ってなる。私からすると「えっ、待って。それでお互いのこと好きなの? 本当に仲が良いの?」って思ってしまうくらい。うーん、不思議ですよね。

- 下村

- 不思議ですよね。ただ僕がまた関西に帰って、あのノリでもう一度コミュニケーションをしろと言われたら、ちょっと面倒くさいですね。

- 坂井

- わかるー!

- 下村

- どこまでもつなぐじゃないですか。パーン! パーン! パーン!って、もうクセで。卓球の愛ちゃんのように打ち返し続ける。

- 坂井

- サアッ! サアッ!

- 下村

- そうそうそう。えっ、そんなんで終わり? あかんあかんあかん。何とかかんとかで、パーン、パーン、パーン!って。次第に勝ち負けになりません?(笑)

- 坂井

- 確かにね。どっちがうまいこと言ったかって。(笑)――――――――――

“コミュニケーションの根本は会話。その会話でいかに人を楽しませられるかが重要”

下村一喜

“私といたらこんなに楽しいんですよ、絶対に損させませんよ、

というのをアピールしなきゃいけない”

坂井希久子

〜女性と経験〜

- 坂井

- 私の友人にいろいろな経験をしている子がいるんですね。かわいらしい女の子なんですけど、スキューバダイビングもやっているし、三味線の太棹もやっているし、被災地にボランティアにも行っているし。夏になったら東京中の盆踊りを踊りまくっているとか、おもしろいことをやっている子がいるんですけれども、正直、壊滅的に会話がつまらないんですよね。

- 下村

- そうなの? 例えば?

- 坂井

- そんなにいろいろやっているんだから、もっとおもしろい引き出しあるでしょう? って思うんですけど。例えば、その子も着物が好きなので、「この間ねー、着物でラーメン屋さんに行ったのー。でもね、『すみませーん』って声出したら、女性の声だから、その場にいるみんなが『えっ』って見たのー」って言われて。「それだけ? あなた、もっと引き出しなかったの?」って思ってしまうんです。

- 下村

- そうですね。もう一個欲しいですね。

- 坂井

- 穿(うが)った見方をすると遠まわしに「私は、着物を着て女一人でラーメン屋に行くサバサバ系ですが、なにか?」って言いたかったのかなって思ってしまうんです。(笑)

- 下村

- サッパリした女性は、そもそも自分の見られ方に執着がないからサッパリしているので、自己申告なんてしないですものね。

- 坂井

- でしょう? ほかにもあるんですけれども、それだけいろいろな経験をしているんだったら、もっとおもしろい会話ができる、素敵な女性になれるのに。被災地に行ってボランティアをしたと言うので、「何をやったの?」 って聞いたら、プレハブで、お手紙や郵便物の整理をしていたと。「どうだった?」って聞くと「本当にいい経験になったー」と。「いや、待て待て。いい経験の中身を喋ろうよ」と思って。

- 下村

- そうそう。さらけ出せることは、美しさの一つでもあると思うんですよね。楽しさでもあるし、聞いている人も楽しい。どこかさらけ出せること。別にそんな自分を関西で言う“おとしめて、あげて、おとしめて”はしなくても、やっぱり会話一つにしても、内容が出てこないですものね。今の話だと、“私はこういう人間で、こういうものが好きで、こういうものを楽しいと思う人間なんです”というのがさっぱり見えない。素敵な人って、そこの表現がストレートなのかなって。好きなものに対する表現をストレートに出してくる人って、やっぱり気持ちいいし、素敵だなって思うんです。特に同性から見ると、やっぱりそれだけいろいろな経験をしているんだったら、もっといろいろなことを聞いてみたいですよね。

- 坂井

- 私も別にこだわりとかはなくて、何かその人がその人らしいものを出してくれれば、もうそれでいいんですよね。そこでお互い何か共通の瞬間を持てれば、それでいいじゃないですか。一緒にいて、喋っていても、何かずっとすれ違ったままっていうのは、同じ時間を過ごしたって言えないなって思うので。だから少しでも会話を積み上げていって、同じ時間を楽しく過ごせればいいなとは思いますね。

- 下村

- それを伝えるのも知性じゃないですか。

- 坂井

- そうなんですよね。だから、難しいわね。知性って。

- 下村

- 難しいけど、言い方一つにしても知性って人を魅了しますよね。――――――――――。

“さらけ出せることは、美しさの一つ”

下村一喜

“その人らしいものを出してくれれば、もうそれでいい”

坂井希久子

〜美は不便〜

- 下村

- もうお亡くなりになられたんですけれども、モデルの山口小夜子さんが「美は苦しいこと」とよく言っていらしたんです。それで思い出したのが、以前に希久子先生とお話ししたときにおっしゃっていた、お着物は美しいんですけれども、着るのは洋服よりも難しかったり、っていうことで……。

- 坂井

- もちろんお着物は洋服よりは面倒くさいですし、動き方の制限もある。でも、美しくて好きだから着ちゃうんですよね。

- 下村

- その制限された動きの中に、美しさがありますよね。

- 坂井

- そうですね。

- 下村

- 谷崎さんの『細雪』なんか、まさしくそれが書かれている小説だと思うんです。

- 坂井

- そうですね。あの時代の船場(せんば)の空気感といい。でもその美は不便なもので、例えば、そうやって、今の美の感覚と一昔前の美の感覚って、やっぱり重厚感とかが違ったりね。

- 下村

- 違いますね。今はコンビニエントになってきていますね。僕の知り合いが“美しい女性はこれだ”って言って、エリザベス・テイラーの写真をツイッターに上げていましたけれども。

- 坂井

- 格好いい。でも、エリザベス・テイラーはものすごく美しいですけど、今ではちょっと、重たいなって思いますね。

- 下村

- うん。もしかしたら、ちょっと油絵の重たさ、食べ物で言うとフォアグラにまた何かいろいろな物が乗っかっているぐらいな重たさに思ってしまう。まあ、今の時代がそれぐらいライトなものを求めているというのがありますよね。

- 坂井

- でも下村さんの撮るものって、結構どーんと重厚なものが多くないですか?

- 下村

- そうですか?

- 坂井

- うん。ライト感があるとは思わないですね。例えば十九世紀のエレガンスみたいな、そういうところはすごくあるなと思うんですけれども。

- 下村

- ありがとうございます。多分、僕が好きなドラマ性だったり、観てきた映画だったり、好きなもの、例えばヴィスコンティの映画にしてもそうですけれども、写真の物語をつくっていくときに、夢想したりイマジネーションしているものが、ベースになってそこにあるんですね。だからこそ、舞台性というか、背景をすごくシンプルにしています。写真を撮影するときには。

- 坂井

- シンプルなんですか。

- 下村

- シンプルですね。だから、白やグレーにして散らばらないようにしていますね。取捨選択したときに、なるべく背景をシンプルにしています。

- 坂井

- なるほど。引き算をされているんですね。

- 下村

- はい。引き算は大切だなというふうに思いますね。美をつくるときに、むしろ捨てていく作業のほうが大変だと思います。

- 坂井

- 確かに、そうですね。乗せるのはいいですけど、捨てるほうが難しいですものね。お化粧一つとってもそうじゃないですか。どこもかしこも同じバランスで、ごてごてにしてしまうと、厚ぼったくなっちゃうし、美しくなくなっちゃう。

- 下村

- 言いたいことは、その画の中で一つでいいと僕は常に思っているんですね。言いたいことを全部言うと、結局何一つ伝わらないって。

- 坂井

- 散らばっちゃうんですね。

- 下村

- それって、西洋の芸術を見ても共通して言えることなんですよね。例えば、日本の版画だと葛飾北斎の「凱風快晴」の場合、富士山がどーんとあるじゃないですか。もう、あれなんですよ。雨が降っているか、日が照っているか、どこからかすめて見ているかって、言いたいことは一つ。西洋の場合だと、宗教画から油絵が来ていますので、イエス・キリストがバーンって真ん中にいたり、マリア様がいたり。そこが一番言いたいことで、そのほかにいろいろ足していくと話が散らばってくるんですね。

- 坂井

- その通りだと思います。

- 下村

- 文章の場合はどうですか?

- 坂井

- 文章も表現したい部分はちゃんと明確につかんでおかないと、結局何が言いたかったかわからない散漫な文章になってしまうので、そこも同じだと思います。描写一つとっても、今私はここに座っていて、私から見た風景を描写しましょうとなったときに、どこを見るかなんですよね。人によってはどういう客層であった、どういう顔つきで話を聞いていたかとか、会場の広さとかを細かく描写したがる人もいるかもしれないですし、ライトがまぶしかったみたいなことを書く人もいるかもしれないんです。どこをどう切り取るかはその人の個性ですが、全部書いちゃうとこの会場の雰囲気だけで何ページも使ってしまうので、結局自己満足に終わってしまうのでね。

- 下村

- 僕、ファッションもそういうワンポイントな部分があると思いますね。

- 坂井

- どこかを抜くような?

- 下村

- そう。ここ、ここって決めて。やっぱり取捨選択というのは、すごく大切だと思いますね。―――――――――

“制限された動きの中に、美しさがある”

“引き算は大切”

下村一喜

“美は捨てるほうが難しい”

坂井希久子

- 司会

- それでは最後に。「明日からではなく、今からこの会場を出て、すぐにできる美女への第一歩」はなんでしょうか?

- 下村

- 僕、最近聞いた言葉で、おもしろいなと思ったのが――何だったっけ?

- 坂井

- 知りませんよ。そんなの。(笑)

- 下村

- 思い出しました。「習慣が第二の天性」という言葉があって、性別を問わず“ふり”をしていれば身につくんですよ。お着物やスーツをずっと着ていれば、それによって醸し出す、自分がこう見られたいという立ち姿というものができてきます。それがその人の品になっていきますから、ハッタリでもなんでもいいので、まずは“ふり”をすることが大切だと思います。

- 司会

- ありがとうございます。坂井さんはいかがでしょう?

- 坂井

- そうですね。皆さん、それぞればらばらでいいですから、何か変な二人が話していたっていうだけじゃなくて、ちょっと何かあるといいかもしれないですね。一番印象に残ったことは何なのかをしっかり持って帰っていただくとか。別に話の内容でなくてもいいんですよ。どこを見てきたとか、この本屋さんに並んでいる本のラインアップが気になったとか、自分の視点で何かを切り取って、何が一番印象的だったのかというのを掴んでおくのはいいかもしれないですね。

- 下村

- それは全てに言えますね。どこにポイントを持っていくか。あれも欲しい、これも欲しい、これも欲しいでは、ダメ。僕が写真を撮るときもそうなんですけど、一個軸になる、アイ・ウオントというのがあると、人間はそこに向かっていくのね。

- 坂井

- 目的意識を持つということが大事なんですね。

- 下村

- 疑問も含めてですね。そういうことの探究が自分なりの美を見つけることの一つだと思いますね。それが磨かれていくと知性にもなり、説得力のある美しい人になる。それに人の目線は彫刻刀、って僕は書いたんですけれども、自分とそぐわない人と会うことはとても疲れるけれども、それによって曲線もでき、直線もできるというところはありますよね。人はそれぞれ違う環境で生まれて育ってきて、違うものを見てきているけど、何かがバチッて合う瞬間があるじゃないですか。なので、その人と自分がリンクするところはどこだろうというコンセントの位置を探っていく。そこを楽しんで! って思いますね。

- 坂井

- そうですね。結局、人生って自分を知るための、ちょっとした遊び場なので、何かいろいろなことを見て感じて、自分が何をどう受け取る人間なのかというのを考えていただくといいのかも。――――――――――

- 司会

- お二人ともありがとうございました。本イベントはこれで終了となります。皆さま、ありがとうございました。

- 下村

- 寒い中、わざわざ来ていただきまして、本当にありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか? また、ぜひとも話を聞きに来てやってください。よろしくお願いいたします。

- 坂井

- 今日はどうもありがとうございました。打ち合わせでも下村さんと喋っているとすごく楽しくて、「あれも喋りたい!」「これも喋りたい!」と、わーっとなってしまって、お聞き苦しいところも多々あったと思いますが、ご清聴ありがとうございました。

“一個軸になる、アイ・ウオントというのがあると、人間はそこに向かっていく。

目的意識、疑問を持つという探究が自分なりの美を見つけることの一つ。

それが磨かれていくと知性にもなり、説得力のある美しい人になる”

下村一喜

“自分の視点で何かを切り取って、何が一番印象的だったのかというのを掴む。

結局、人生って自分を知るための、ちょっとした遊び場。

何かいろいろなことを見て感じて、自分が何をどう受け取る人間なのかというのを考える”

坂井希久子

文庫『美女の正体』、単行本『ウーマン』についてはこちらをご参照ください。

http://bunko.shueisha.co.jp/bijo/