『緩やかさ』 6月20日発売 電子書籍8月1日発売

『ほんとうの自分』(『ほんとうの私』改題)7月19日発売 電子書籍9月5日発売

『存在の耐えられない軽さ』 『不滅』『別れのワルツ』『笑いと忘却の書』 電子書籍7月11日発売

ミラン・クンデラ

1929年チェコスロヴァキアのブルノ生まれ、。父ルドヴィークはヤナーチェクの弟子で、ブルノのヤナーチェク音楽院の院長を務めた音楽家。クンデラ自身も幼いころからピアノ・作曲を学びつつ、詩を書き始める。プラハ音楽芸術大学卒業後、67年小説『冗談』が国内外で注目されるが、「プラハの春」で改革支持を表明したことにより、70年全著作が発禁処分に。75年フランスに亡命、81年フランス市民権を獲得。89年チェコスロヴァキアが民主化された後もフランスにとどまり、精力的に作品を発表。『存在の耐えられない軽さ』『不滅』などの小説のほかに評論集『裏切られた遺言』など、数多くの著作がある。79年に剥奪されたチェコスロヴァキア(現チェコ)市民権は、2019年に回復された。23年7月パリで死去。

『存在の耐えられない軽さ』

千野栄一訳

7月11日電子書籍発売

ミラン・クンデラがパリに亡命して9年後の1984年に発表、たちまち全世界を興奮の渦に巻き込んだ衝撃的傑作。「プラハの春」とその凋落の時代を背景に、ドン・ファンで優秀な外科医トマーシュと田舎娘テレザ、奔放な画家サビナが辿る、愛の悲劇――。

たった一回限りの人生の、限りない軽さは、本当に耐えがたいのだろうか? 甘美にして哀切。究極の恋愛小説。

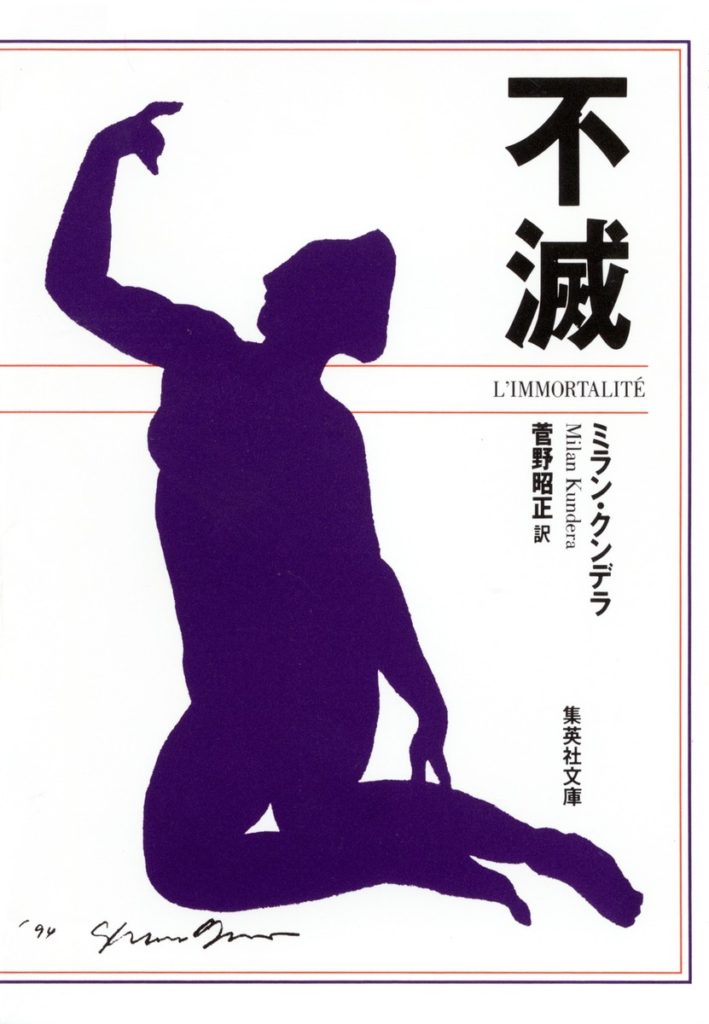

『不滅』

菅野昭正訳

7月11日電子書籍発売

パリのプールサイド。<私>は、見知らぬ女性の、軽やかにひるがえる手の仕草を見て、異様なほど感動し、彼女をアニェスと名付けた。こうして生まれた<女>の、悲哀とノスタルジアに充ちた人生が、時を超えて、文豪ゲーテと恋人の<不滅>を巡る愛の闘いの物語と響きあう。異質なテクストが混交し、時空をゆきかい駆け抜けていくポリフォニックな物語。

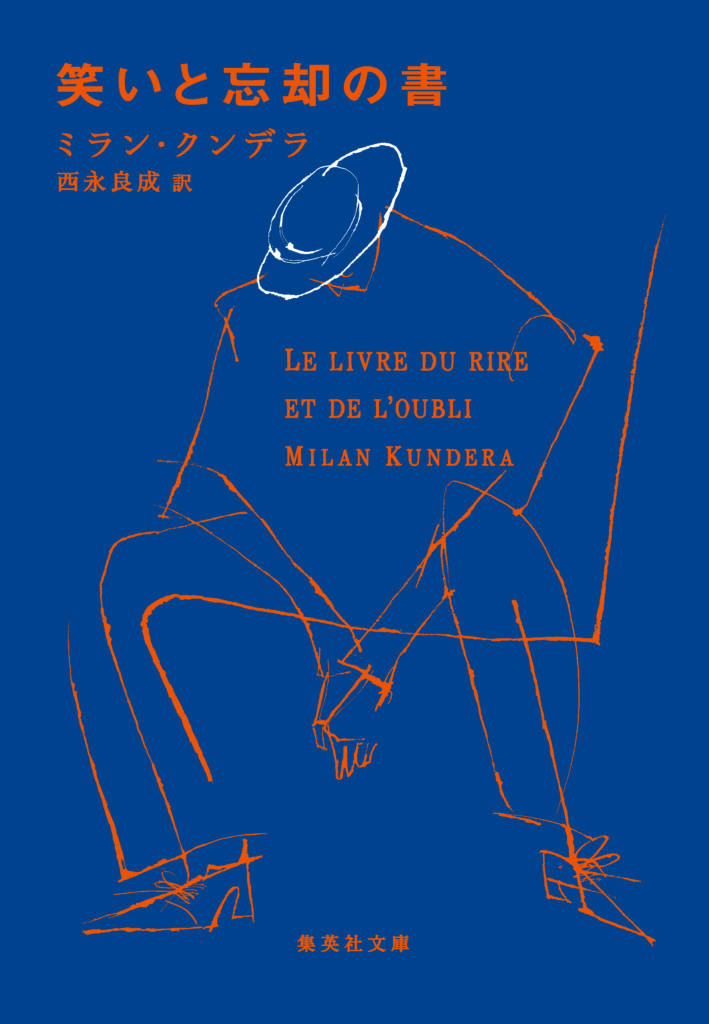

『笑いと忘却の書』

西永良成訳

カバー新装

7月11日電子書籍発売

党の粛清により、隣の男に貸した帽子を除いて、すべての写真から消滅した男。一枚の写真も持たずに亡命したため、薄れゆく記憶とともに、自分の過去が消えてしまうのではないかと脅える女……。<笑い>と<忘却>というモチーフが、さまざまなエピソードを通して繰り返しバリエーションを奏で、共鳴し合いながら、精緻なモザイクのように編み上げられる。

『別れのワルツ』

西永良成訳

カバー新装

7月11日電子書籍発売

舞台は紅葉に染まった谷間の、不妊治療に効くとされる温泉保養地。亡命を決意したヤクブが、友人らに永遠の別れを告げるべくこの地にやってきたそのとき、ふとした成り行きから薬の小壜に混入された毒薬をめぐり、物語が動き出す。医師、若い女、高名なトランペット奏者と美貌の妻、アメリカ人湯治客――幾組もの男女がすれ違いもつれ合い、めくるめく円舞をともに演じる<五幕のヴォードヴィル>。

『緩やかさ』

西永良成訳

6月20日発売

8月1日電子書籍発売

20世紀末。パリ郊外の城に滞在するため車を走らせるクンデラ夫妻。速さに取りつかれた周囲の車は、まるで猛禽のようだ。クンデラは、18世紀の小説に描かれた、ある貴婦人と騎士が城に向かう馬車の旅、そしてその夜の逢瀬に思いを馳せる。一方、城では昆虫学会が開催されていて――。ふたつの世紀のヨーロッパの精神を、軽やかに、優雅に、哲学的に描く、クンデラ初のフランス語執筆による小説。

<訳者解説>

ミラン・クンデラ(1929―2023)の小説『緩やかさ』La lenteurは、1995年1月、パリのガリマール社から出版され、たちまち彼のそれまでの作品と同様ベストセラーとなって、大いに話題になった。著者については、改めて紹介するまでもなく、現在わが国ではその主要作品がすべて日本語で読める。ただ、本作成立の背景については、いくらか解説しておくべきことがあるように思われる。

まず、この作品は著者がはじめてフランス語で書いた小説だということである。1975年、チェコからフランスに亡命したクンデラは、81年にフランス国籍を取得し、以後最期までパリで執筆活動をつづけた。同じ81年に、ディドロの小説『運命論者ジャックとその主人』をフランス語で戯曲化し、86年の評論集『小説の精神』および93年の評論集『裏切られた遺言』も最初からフランス語で書いた。ただ、チェコ時代の小説『冗談』(67年)から、パリに移ったあとの『不滅』(90年)にいたる彼の小説はすべて、原稿はチェコ語で書かれ、そのあと協力者を得て、フランス語版で発表するのが通例だった。しかし、本作の場合はちがう。彼はあえて最初からフランス語でこの小説を書いたのであり、作家としてのこの言語的な選択は、その後もつづけられた。

それにしても、よわい65をすぎ、しかも1989年の〈ビロード革命〉以降祖国での発禁処分が完全に解かれたというのに、いったいなぜ、あえて母語を捨て、元来外国語であったフランス語で書かねばならなかったのか。すでに世界的な名声を得ていた彼が、たとえ従来どおりチェコ語で書いたとしても、だれも奇異に思わず、(とくに、やっと全体主義から解放された彼の祖国では)称賛されこそすれ、非難されることはけっしてなかっただろう。だれにも、なににも強いられたわけではないこの言語的な選択の動機はどこにあったのか。いうまでもなく、これはクンデラ自身の内面の奥深くにかかわる問題であって、他人があれこれ推測してもはじまるまい。

ただ私は、彼が1994年に書いた「解放としての亡命」という文章(「すばる」95年6月号)に読者の注意を惹起しておきたいと思う。ここで彼は、チェコの女流詩人で彼と同じくパリに亡命し、フランス語で文学活動をしているヴェラ・リンハルトヴァーが、〈ビロード革命〉後のプラハでおこなった講演の趣旨に全面的な賛意を表しつつ、「未知の、あらゆる可能性に開かれて」いる「亡命作家の生活の具体的な性格」に注意を払うべきことを強調し、「人権についての紋切り型を反芻しながら、同時に個人をあくまで国民の所有物のごとくみなしつづけている」世界的――むろんこれは、かならずしもチェコ的文脈に固有のことではないのだから――風潮を批判していた。さらに、「作家は唯一の言語の囚人ではないのだ」と、チェコでチェコ人たちに言って憚らなかった彼女の言明を「解放をもたらす偉大な文句」と形容し、大いに共感していた。

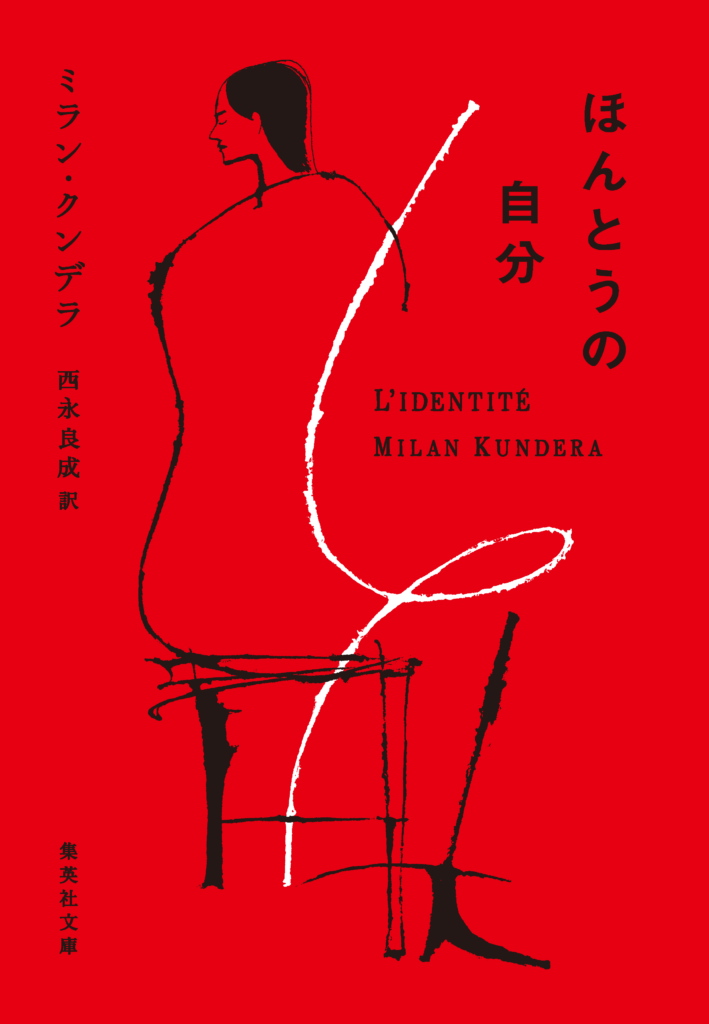

『ほんとうの自分』

西永良成訳

7月19日発売

9月5日電子書籍発売

幼い子供を亡くし、夫やその家族に傷ついていたシャンタルは、年下の男性ジャン=マルクと出会って恋におち、離婚して彼と暮らすようになる。彼女は広告代理店に勤める有能な女性。ジャンは職業を転々としている。シャンタルが更年期の症状を感じ始めたある日、一通の匿名の手紙が届く。「私はスパイのようにあなたの後をつけています、あなたは美しい」。それを機に、ふたりの愛の糸は絡まり、幻想が現実を脅かしていく。

<訳者解説>

本書はミラン・クンデラ(1929―2023)が『緩やかさ』以後、ほぼ3年ぶりに発表する小説L’ identité(ガリマール社から1998年1月刊行)の全訳である。題名を直訳すれば「アイデンティティ」となるが、日本語におけるこの外来語の座りの悪さ、また小説全体におけるこの語の使われ方などを考慮して、「ほんとうの私」と意訳したことをまずお断りしておく。前作『緩やかさ』に引き続き、もちろんこの小説も最初からフランス語で書かれ、1996年秋に一応完成されたものである。クンデラからこの小説の構想を最初にきかされたのは、1995年3月にパリのレストランで会って、昼食をごちそうになったときだった。そのとき彼は、西洋式の儀礼的なキスの習慣について『冗談』のルドヴィークや『別れのワルツ』のクリーマに語らせ、経験させているような嫌悪を再度語り、現在そんなキスを嫌悪する女性をヒロインに小説を書いているところだと言っていた。

そのほぼ1年後の1996年、この小説を完成させつつあったクンデラが伝えてきた希望は、小説のキャリアをこれまでのようにフランスではなく、今度はどこか外国で開始させたいというものだった。集英社側がその希望の正当性を打てば響くといった迅速さで理解され、フランスに先駆けて日本でまず刊行する話がまとまった。その後、クンデラがさらに推敲を重ね、ほぼ決定稿に近いものを送ってきたのは秋ごろだった。だから、この小説の翻訳も昨年暮れから今年の夏にかけて、著者から度重なる追加訂正のファクスを受けながらおこなわれ、この時期にようやく刊行の運びになった。こんな経験は私にしても初めてのことだったが、この異例の翻訳過程で、時制の移動、登場人物の細部や話題はもとより、副詞や形容詞の一つひとつ、改行ひとつにも徹底的にこだわって何度も書き直すクンデラの完璧主義には、改めて敬服させられたことを付け加えておく。

ところで、この小説『ほんとうの私』を読んで驚く読者も少なくないのではなかろうか。チェコの不幸な歴史にまつわる深刻な主題もなく、作者が小説の登場人物になったり、物語のなかでエッセー的な考察を披瀝したりといった、従来のクンデラ作品の「実験的」な試みもまったく見られない。ひたすら熟年のカップルの悲喜劇的な愛の葛藤と再確認を微細かつ繊細に語っているばかりだ。「私たちの人間理解にも小説形式にもどんな変化ももたらさない」小説、「小説の歴史の外にある小説」はやがて小説の死を招きよせるだろうと『裏切られた遺言』の彼も言っていた。一見したところは、たしかにそうである。ちょっとしたきっかけで若い男女が互いのアイデンティティを、さらにはみずからのアイデンティティをも見失い、取り返しのつかない混乱に陥ってしまうという話は、『可笑しい愛』の「ヒッチハイクごっこ」にもあった。夢と現実との境界が薄れ、夢と現実がすっかり融合してしまう手法は『生は彼方に』第二部で試みられ、『笑いと忘却の書』の第六部「天使たち」で見事な達成を見せていた。